對於許多第一次買房的人來說,除了挑選房子與籌備資金之外,另一個經常被忽略但極為重要的問題是:「房子到底該登記在誰的名下?」,不論是夫妻共同出資、父母幫忙購屋,還是兄弟姊妹合資買房,登記方式不僅影響日後的產權歸屬,更牽動貸款、稅務、繼承等諸多面向。

房屋共同持有是什麼?

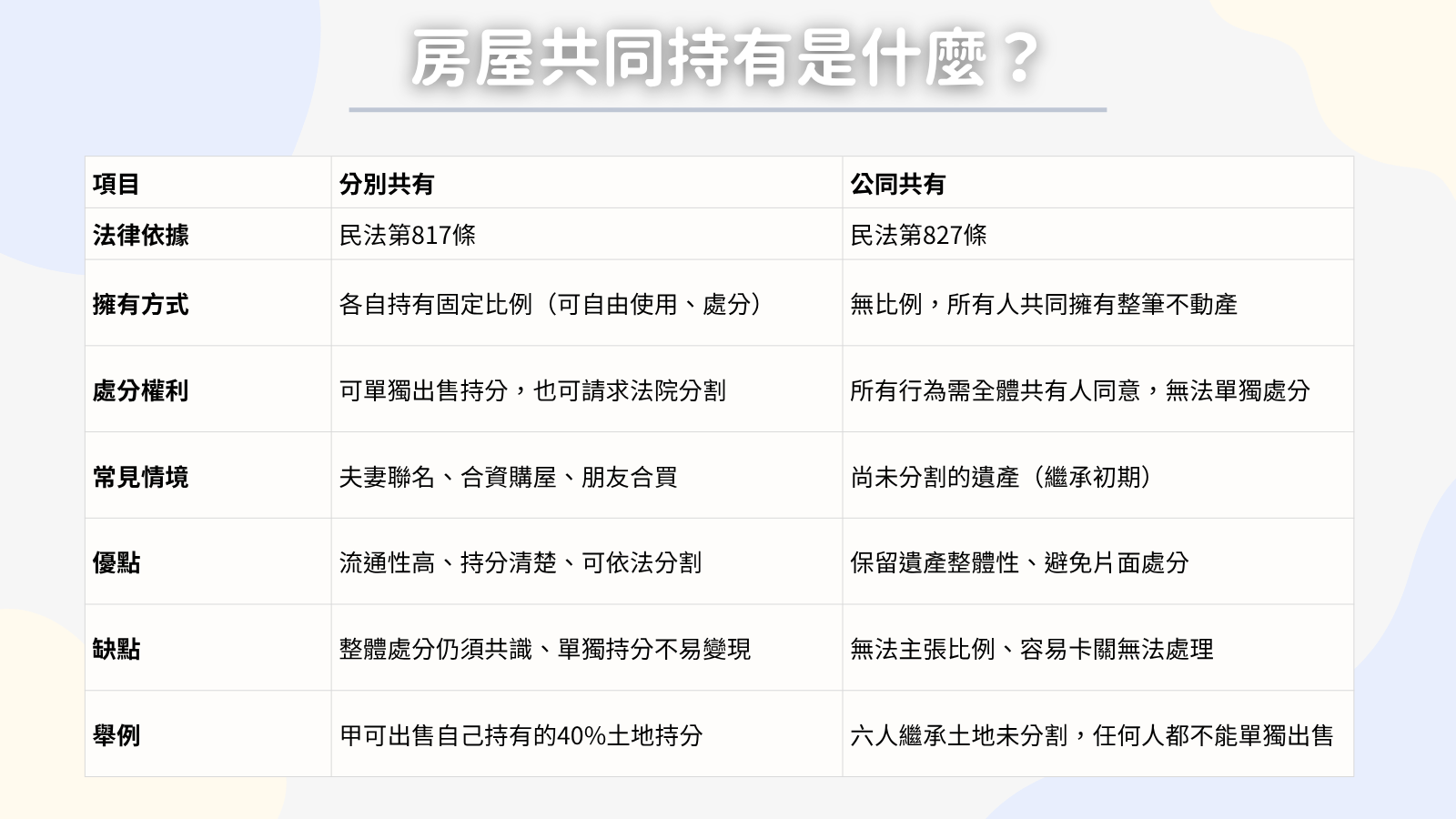

當多人共同買房或繼承不動產時,就會產生「共有」關係。這些共有人的產權如何分配、能否單獨處分、如何使用,會依據法律上的共有型態而有不同處理方式。《民法》將共有分為兩種型態:分別共有與公同共有。兩者的法律效果與實務操作差異極大,若未釐清,就可能導致產權爭議甚至使房產無法有效處分。

分別共有:最常見的產權形式

分別共有是《民法》第817條明定的標準形式,指每位共有人對該不動產持有一定比例的產權,即所謂的「應有部分」。若未註明比例,法律推定為等分。共有人對自己的持分可自由使用、收益與處分(民法第818條、第819條),也可請求法院分割產權。

常見情境: 家人共同出資買房、夫妻聯名登記、合夥投資購屋等。

優點:

- 持分比例明確,對應出資或協議安排

- 各共有人可獨立主張其權益,並可依法請求分割

- 持分可繼承、贈與、出售,更有利產權流通與處理

缺點:

- 處分整筆房產仍需全體共有人同意

- 實務上雖可出售個人持分,但買方接受度低,常需協調處理

範例: 甲乙丙三人共同持有一筆土地,甲想出售自己的40%持分,可單獨出售或請求法院分割,無需乙丙同意。

公同共有:繼承階段常見的產權型態

公同共有是《民法》第827條所規範的特殊共有狀態,僅在法律明定或依習慣成立的公同關係下成立,例如繼承人尚未分割遺產時即屬此類。此類型共有並無比例可言,所有共有人共同擁有整筆不動產,且任何處分行為均需共有人全體同意(民法第828條)。

常見情境: 多位繼承人繼承房產但尚未完成遺產分割時。

優點:

- 保留遺產整體性,避免繼承人間片面處分

- 在遺產尚未分割前,保障每位繼承人共同參與管理

缺點:

- 所有使用、出租、處分行為都需全體共有人一致同意

- 若共有人數過多,意見分歧,將導致不動產無法利用或閒置

- 無法單獨主張產權比例,也不得自由處分部分權利

範例: 兄弟姊妹六人繼承父母遺產,土地尚未分割,即屬於公同共有,任何一人都不能單獨出售該筆地產。

家庭購屋建議採分別共有,繼承則常見公同共有

在一般購屋情境下(如與家人共同出資、夫妻聯名),建議採用「分別共有」並清楚登記各自的持分比例,不僅有利日後使用與處分,也更符合法律保護與稅務規劃。

「公同共有」則主要出現在繼承階段,雖有保全整體遺產的功能,但實務上常因共有人過多或意見不合,導致產權使用停滯。若遲遲不進行分割,未來還會衍生下一代的繼承糾紛,讓處理難度倍增。

買房登記家人的三種登記方式比較

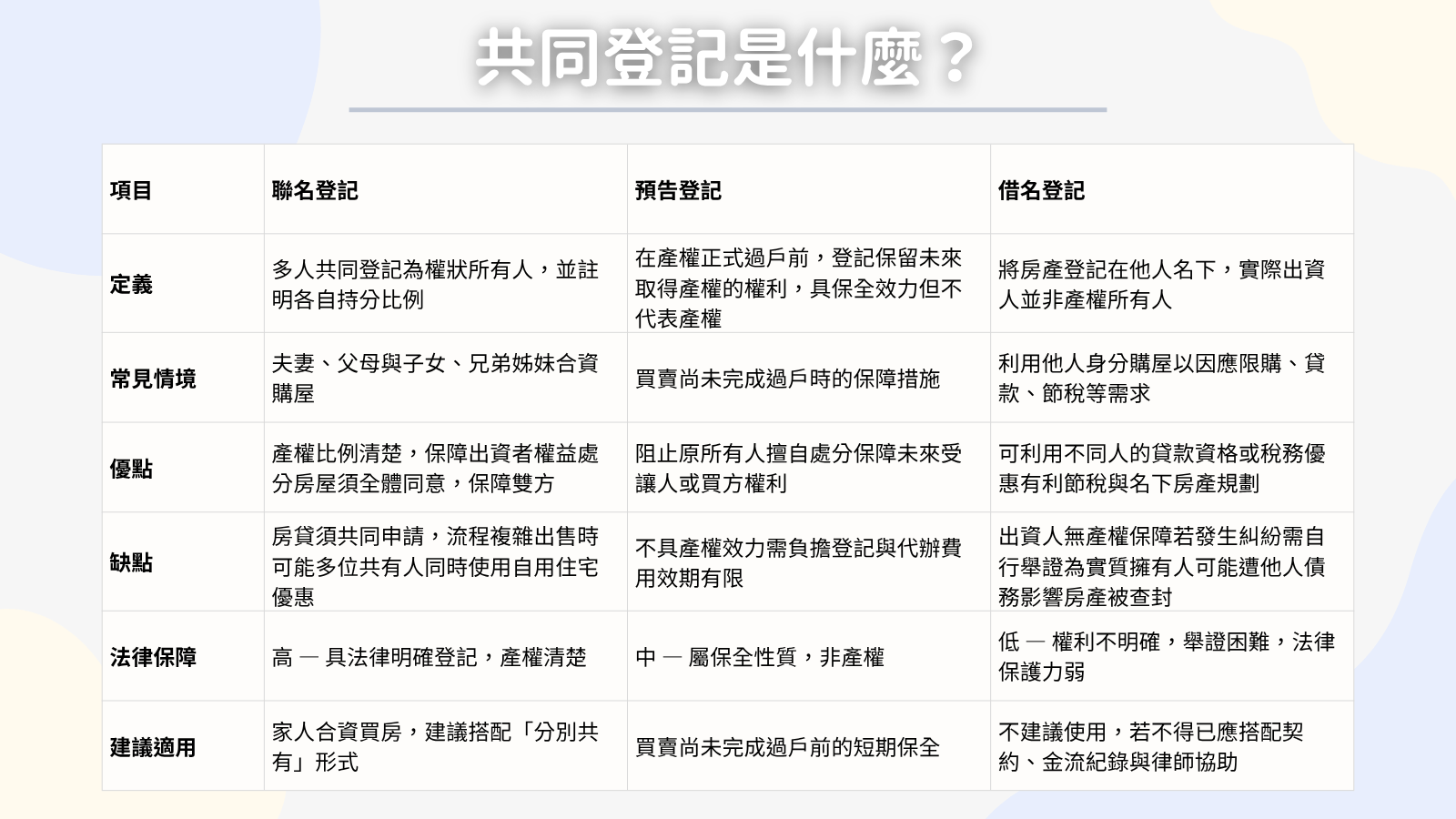

除了法律上的「分別共有」型態外,實務上許多家庭一起買房時,還會採用不同的登記手段來安排產權、避免糾紛或爭取稅務與貸款上的彈性。這三種常見的方式分別是:聯名登記、預告登記與借名登記。

聯名登記

聯名登記是最直觀的方式,指的是兩人或多人共同在權狀上登記為所有權人,並註明各自的持分比例。例如夫妻、父母與子女或兄弟姊妹共同出資購屋時,都可採用這種形式。

優點:

- 權利分配清楚,出資比例對應產權比例

- 處分房屋(出售、貸款等)需全體同意,保障彼此權益

缺點:

- 房貸需共同申請,程序與信用審核較繁瑣

- 出售房屋時,各共有人可能會同時使用掉自用住宅優惠稅額

預告登記

預告登記是一種保全未來權利的手段,通常用於房屋買賣契約簽署後、過戶前,以保障買方權益,防止賣方擅自轉讓或設定抵押。並不會直接產生產權。

優點:

- 阻止登記人擅自處分房產,保障買方或未來受讓人權利

- 提供實際出資人爭取產權過戶的時間緩衝

缺點:

- 僅具保全效力,不等於產權登記

- 須支付登記費與代辦費,且有年限限制

借名登記

借名登記,亦即俗稱「掛名買房」,指的是實際出資人基於稅務、貸款、名下房產規劃等因素,將房屋登記在他人名下。此種情形雖不違法,但出資人法律上不具產權地位。

優點:

- 彈性運用不同人的貸款條件或稅務資格

- 避免限購、節省贈與稅或土地增值稅(需配合規劃)

缺點:

- 出資人非登記人,無權處分,遇債務糾紛房產恐遭拍賣

- 發生爭議時出資人須自證為「實質所有人」,舉證困難

- 法律保障力薄弱,實務風險極高

若是與家人合資買房,建議優先採用「聯名登記+分別共有」,可保障每位出資者的產權與處分權利。預告登記適用於尚未完成產權移轉的保全階段,不具產權地位;借名登記風險高、保障低,僅建議在配合書面協議、金流證明及法律顧問協助下審慎進行。

買房登記家人共同持有房屋的注意事項

買房登記在家人名下,或與親人共同持有房屋,看似是出於信任與方便,但實際上會牽涉到許多權利分配、稅務責任與法律風險。一旦沒有事前釐清好細節,就可能在未來產生爭議。以下是與家人持有房屋前,務必要了解與規劃的重點:

產權比例與出資證明

即使沒有登記為所有權人,只要有出資,就應留下付款證明、銀行紀錄與書面約定,以便日後主張產權或應得部分。

登記方式與法律責任

建議優先採用「分別共有」並標註清楚比例,能保障出資者權益,日後如需分割也較具彈性。相較之下,「公同共有」在處分權與繼承上較不靈活,應審慎評估。

稅務負擔與優惠使用

買房相關稅負如契稅、土增稅、贈與稅等,都會因登記人數、比例與關係而有所不同。同時,自用住宅相關優惠(如一生一次優惠稅率)也有名額限制,應與會計師或地政士討論稅務分配與最佳策略。

房貸申請與影響

若為聯名持有,通常需共同申請房貸,兩人的聯徵紀錄與收入皆會納入考量,也可能影響各自未來申貸其他不動產的空間。

未來出售與過戶限制

理論上,分別共有者可單獨處分持分,但實務上很少有買方願意購買部分產權,仍需共有人配合;而公同共有則完全無法個別處分,須全體同意才能賣出、贈與或設抵押。

繼承與家庭糾紛風險

如未規劃遺囑,產權在共有人過世後將進入繼承程序,可能造成持分分散、共有人複雜化,進而使日後處分受阻。建議預先搭配遺囑或信託機制,避免爭產風險。

與家人持有房屋是一種情感與利益交織的安排,唯有在登記前就先做好詳細溝通、簽訂內部協議書,並諮詢地政士、會計師、律師等專業意見,才能保障各自的權利,也避免日後衍生糾紛。

買房登記家人的房屋可以賣嗎?

許多人擔心:房子如果是與家人共同持有,未來是否能順利出售?其實答案是「可以」,但條件與程序會根據登記型態而有所不同,以下是三種情況的處分說明:

分別共有的情況

法律上允許單獨出售自己的持分,但實務上很少有人願意只買一部分房產,因此仍需全體共識協調出售,較為實際。

公同共有的情況

因無明確比例,所有處分行為(如出售、贈與、抵押)都需全體共有人一致同意。只要有一人反對,房屋就無法處分。

借名登記的情況

借名人雖出資,但法律上無權出售該房產,僅有名義登記人能執行處分行為。若登記人不配合或發生債務問題,可能導致房屋被查封、拍賣,風險極高。

若未來有可能出售房產,建議在登記時就明確產權比例,並簽訂共有人協議書,載明處分條件與流程。這不僅保障每位出資人的權利,也讓房屋在處分時更具彈性與效率。

常見問題 QA

房子登記在家人名下有什麼風險?

如無書面協議與金流證明,實際出資人難以主張權益,且可能在未經同意下被處分或抵押。

是否可以後續再變更產權登記?

可以透過買賣、贈與或繼承方式辦理產權變更,但可能涉及稅負與手續費用,建議事先規劃。

夫妻聯名買房有什麼注意事項?

如聯名登記,房屋需共同處分,且出售時雙方稅務優惠會同時使用,影響未來稅務規劃。

家人共同出資但只登記一人,未來怎麼分?

建議當下簽立書面協議並保存匯款紀錄,否則未來將難以證明實際出資與權利。

預告登記是否等同產權?

不是。預告登記僅具保全效果,非正式產權,日後仍需轉為正式登記才具備完全產權效力。

買房登記家人也要好好注意

登記房屋在誰的名下,從來不是單純形式,而是攸關產權歸屬、財務責任、法律風險與家庭關係的核心問題。不論你是出於節稅考量、貸款條件、或是家庭規劃,選擇分別共有、公同共有或其他登記方式之前,都應該仔細評估每種型態帶來的實際影響。

如果你正在規劃與家人共同購屋,記得在簽約之前就釐清出資比例、產權登記方式,並保留金流與書面紀錄,有需要時也應諮詢地政士、會計師或律師等專業意見。