現在很多公司講 AI,但不是每個 AI 都能變現(變成錢)。如果你是企業主、行銷公司或課程老師,也想讓你的 AI 投資有實際回報,這篇就來談談怎麼做比較實在,以及要小心哪些坑。

目錄

Toggle為什麼「商業導向的 AI」變得重要

AI 現在不是高中生拿來當實驗的玩意兒,而是:

客戶/使用者已經期待更快、更個性化的服務(customer experience)

經營成本、時間成本壓力大,AI 能幫忙自動化、加速決策流程

在行銷/營運效率上,如果不導入 AI 的企業會越來越難競爭

所以,「把 AI 當工具」已經是下一步,要「把 AI 當收益來源」。

商業導入 AI 的關鍵方向與模式

這邊整理幾種比較成功的 AI + 商業模式/策略,以及你可以借鏡/應用的部分。

- 訂閱制+工具做為服務(SaaS)提供 AI 工具或平台,以訂閱方式收費 —— 客戶定期付費來使用你的 AI 功能。例如有公司賣 AI 虛擬助理、客服工具、報告生成工具等。

- 成果導向+效益衡量(結果付費)不只是賣工具,而是賣能幫客戶「賺多少」、「省多少」的結果。像一家公司提出:「AI 幫客戶的行銷 ROI 提高 30%、或客戶留存率提升」。客戶願意支付因為看得到效果。

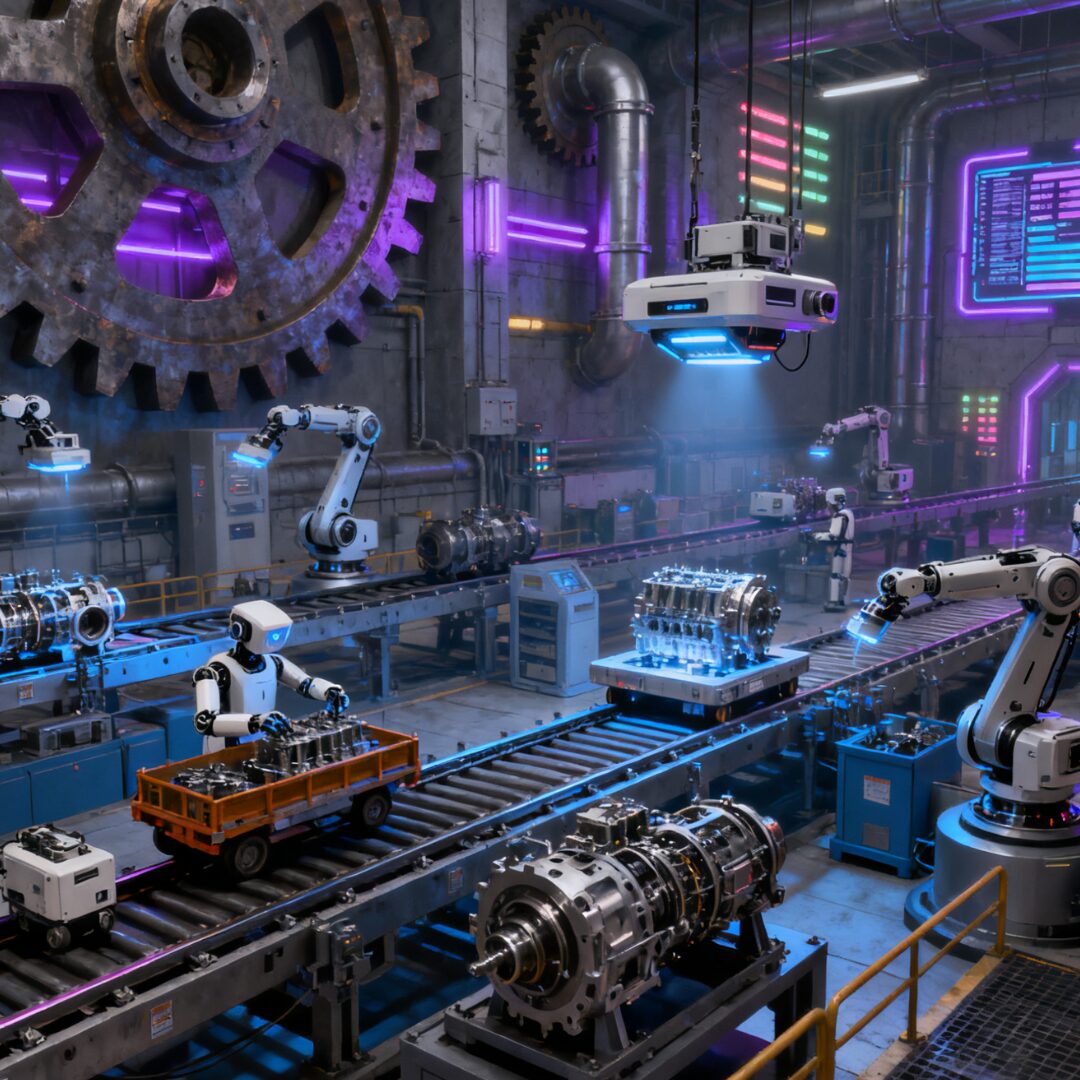

- AI 虛擬服務/AI 代理人AI 虛擬助理(chatbots、多通道客服)、AI代理(agent)能自動幫忙處理重複性工作,如客戶諮詢、內部文件生成、報表、客服、預測需求等。

- 內部效率提升帶來節省與創新導入 AI 在供應鏈、財務、客戶數據分析等部門,不見得直接賺大錢,但節省時間/成本多了,間接提升利潤空間。也有公司透過 AI 對財務報表、預測市場風險、優化庫存等等。

- 差異化與專業化能力的建立當很多企業都在做 AI,能不能在某個利基市場(niche)或專業領域做到更深,是關鍵。可能是特定語言/文化/音樂風格/技術堆疊。

真實案例:台灣/國際的「AI+商業」落地

從中文/台灣媒體來看,有幾個案例/報告值得注意:

Google Cloud 的《2025 年 AI 商業趨勢報告》中提到,多模態 AI(multimodal AI)、AI 虛擬服務專員、AI 在資安(cybersecurity)上的作用是企業越來越重視的面向。這些都是公司可以投注資源的地方。

- 有新聞談到「生成式 AI 在行銷上的投資回報率提升」:企業從使用 AI 工具後,銷售生產力(sales productivity)提升、客戶滿意度高、行銷開支成本降低。這類成效讓企業更願意把預算放在 AI 上。

- 台灣 IBM 在 2025 年的調查指出,很多企業正在用「AI 代理」來推動轉型,也意識到如果 IT 架構(back-end/內部系統)跟不上,反而造成技術債(technical debt)。架構穩固與基礎設施投資很重要。

導入 AI 商業化要注意的風險與挑戰

確保 AI 真正為你賺錢,而不是花錢製造風險,有些地方要小心:

成本低估:AI 模型訓練、運行、調整需要算算硬體/雲端資源/人力/維護與監督成本。

品質與信任問題:如果 AI 生成的內容錯誤或品質差,會降低品牌信任/用戶滿意度。

政策/法規風險:資料隱私、版權、AI 生成內容的法律責任在不同國家不同,需要確認合法性。

差異化困難性:如果只是拿現成工具做大家都做的事情,競爭力可能不強。要有特色/專業。

技術債與架構不夠成熟:如果企業只是做小專案或 prototype 而不搭配內部系統改造或員工教育,長期下來反而會因為系統不整合、維護困難、成本上升而被拖垮。

結論

AI+商業的未來不會只是「科技感十足的工具展示」,而是要真正創造價值、賺錢、降低成本、提升品牌與客戶體驗。抓住 AI 商業化的關鍵,就要結合你的專長與獨特性,善用數據與衡量,也要善於合作與試錯。

報導連結

Google Cloud 《2025 年 AI 商業趨勢報告》:分析五大 AI 技術與企業如何導入的策略與產業案例。 CloudMile+1

台灣 IBM 的 2025 年 AI 趨勢報導:談到 AI 代理、新的商業模式、技術債等議題。 CIO Taiwan

「33 個 AI 變現案例的商業模式」:列出很多實際可以操作的變現途徑與案例,非常實用。 戰國策集團